关于宇宙从何而来,这个贯穿古今的终极问题,人类从未停止过探索。过去几十年里,主流宇宙学理论依赖的是“暴胀模型”——一种假设宇宙在极短时间内急剧膨胀的解释框架。尽管该模型在解释宇宙大尺度结构方面发挥了重要作用,但它也引发了不少质疑,尤其是其对多个未经实验证实的假设的依赖。

如今,一项来自西班牙巴塞罗那大学宇宙科学研究所(ICCUB)与意大利帕多瓦大学合作完成的最新研究,正试图以一种更为简洁、可验证的方式,重新构建对宇宙起源的认知。这项研究由知名物理学家劳尔·希门尼斯(Raúl Jiménez)带领团队完成,相关成果已发表在权威期刊《物理评论研究》上。

告别假设:摒弃不必要的构件

与传统的暴胀理论不同,该研究团队所提出的模型彻底摒弃了对“暴胀场”或“膨胀粒子”等推测性元素的依赖。他们认为,宇宙早期的形成不必假设某个特定的场或粒子存在,也无需人为调整任何自由参数。模型的起点是“德西特空间”(de Sitter space)——一种与当前暗能量观测高度吻合的宇宙状态,这种状态在宇宙学中已有实证基础。

这也意味着,在他们的理论中,宇宙起始时的背景已不再是一个充满猜测的“虚构”空间,而是建立在实际观测支持下的真实状态。这一转变不仅简化了对宇宙起源的解释路径,也为后续验证和测试提供了可能。

关键机制:量子涨落与引力波的联动作用

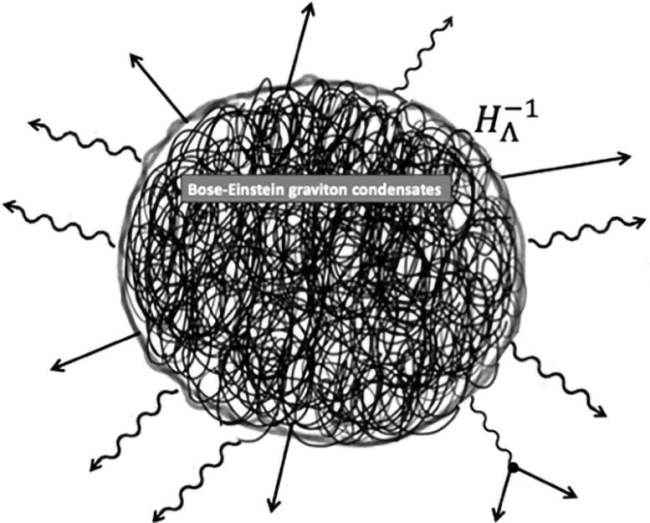

该模型的核心机制在于自然的量子涨落,尤其是引力波在早期宇宙中所扮演的角色。研究指出,正是这些源于时空本身的微小扰动,在极早期阶段就已为后来的宇宙结构打下了基础。

不同于暴胀模型依赖外部场的设定,这一新框架主张:仅凭时空自身的微观不稳定性,就可以产生微小但至关重要的密度差异。这些原始扰动随着时间推移不断放大、相互作用,最终发展成我们今天所见的星系、恒星甚至行星系统。

这种观点下的宇宙图景更为自然与闭合,不再需要人为设定复杂的外部机制,其可观测结果也更加清晰、逻辑更加连贯。

不再“按需调参”:科学预测走向真正可验证

传统的暴胀模型之所以广受诟病,部分原因就在于它涉及众多自由参数——这些参数的存在虽然提升了模型的“拟合能力”,却也削弱了其预测的独立性。毕竟,当一个模型可以通过不断调整参数以适配现有观测数据时,它就很难说是真正的预言。

而这一次,希门尼斯团队则力图避免走上这一老路。他们提出的方案不引入可随意调整的变量,取而代之的是直接从基本物理规律出发——仅利用已知的引力法则与量子力学框架,推导出宇宙结构从无到有的完整演化过程。

“几十年来,我们一直依赖那些没有实际观测支持的假设来解释宇宙诞生,”希门尼斯在接受采访时指出,“这项研究的意义就在于,它让我们回到了物理的根基:如果引力与量子力学足够强大,那就让它们自己说话。”

未来展望:观测引力波将成验证关键

虽然这项理论目前仍处于模型阶段,但其最大优势在于具备明确的可验证路径。科学家们相信,随着引力波观测技术的进步,未来可通过对原始引力波背景的精细观测,检验该理论的有效性。这也正是现代科学最可贵的部分——提出一个清晰的观点,并愿意接受数据的检验与挑战。

与此同时,该研究也激发了对宇宙结构“自组织机制”的进一步思考。若未来观测能证明这套理论成立,它将不仅取代暴胀模型,更可能颠覆人类关于宇宙诞生的根本认知路径。

这项来自西欧科研团队的最新宇宙起源理论,摒弃了传统模型中对不确定性元素的依赖,而是选择以最基础的物理理论——引力与量子力学为出发点,提供一种更具逻辑闭合性、预测力强且可实际验证的方案。

在这个科学不断追求“简洁有力”的时代,这样的模型或许才是通往真相的钥匙。它不仅让我们重新思考宇宙从何而来,也让我们开始相信,宇宙本身的规律,也许远比我们想象得更加简洁而深刻。

宏泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。